梅雨の時期は1年の中でも特に雨が多く降ります。気象庁のデータによると、2023年の東京都では6月だけで年間の降水量のうち4分の1の雨が降っています。

このような梅雨の時期に起きる交通事故の原因にはどのようなものがあるのでしょうか。また、事故を防止するためにはどのようなことに気を付ける必要があるのでしょうか。

こちらでは梅雨に起きる事故の原因や事故防止のポイントについて解説していきます。

梅雨に起きる交通事故の原因は?

梅雨に起きる交通事故の原因としては、激しい雨による視界不良と路面状況の悪化の2つがあります。

こちらでは視界不良や路面状況の悪化によってどのように事故が発生するのか詳しく解説していきます。

激しい雨による視界不良が原因で起こる交通事故

雨の日は車の窓ガラスに水滴が付着し、周囲の状況把握が困難になります。水滴はフロントガラスやリアガラスの他に、運転席や助手席の窓、サイドミラーにも付着するため、前後以外にも左右を確認することが難しくなります。

また、路面の水が他の車によってはね上げられ、フロントガラスに多量の水滴が付着することもあります。雨の日の高速道路でトラックの後ろを走行している際にこのような現象に遭遇した経験がある方も多いと思います。フロントガラスに多量の水滴が付いた場合、一時的に視界が遮られ、前の車との車間距離が測りにくくなるだけでなく、水しぶきを避けようと無意識に車両のぐらつきが大きくなることで、事故につながる危険もあります。

路面状況の悪化が原因で起きるスリップ事故

梅雨の時期にはなぜブレーキがかかりづらくなるのでしょうか。

答えは、道路にたまった水にあります。通常の晴れた日であれば、タイヤに刻まれた溝によって路面との間に摩擦が生じ、ブレーキがかかります。しかし、雨の日は道路の水がタイヤの溝にたまり、路面とタイヤの間に水の膜ができてしまいます。これにより、タイヤと路面との間の摩擦が少なくなり、ブレーキがかかりづらくなります。この現象をハイドロプレーニング現象といいます。

ハイドロプレーニング現象が起きている状態で急ブレーキをかけたり、急ハンドルをきったりすると、ブレーキがかからないため、タイヤが横滑りし、スリップ事故が発生してしまいます。

梅雨の交通事故を防止するための運転の注意点・ポイント

梅雨の時期はケガをしたり、死亡する事故にあう確率が高まります。首都高速道路株式会社の調査によると、雨天時の1時間あたりの死傷事故件数は晴天時の約4倍に達することがわかっています。このような事故を防止するためにはどのようなポイントに気を付ける必要があるのでしょうか。

こちらでは梅雨に起きる事故を防止するためのポイントについて詳しく解説していきます。

ワイパーの速度を調整する

前方の見通しが通常より悪い雨天時には、ワイパーの速度を適切に調整し、できる限りフロントガラス・リアガラスがクリアに見えるようにする必要があります。ワイパーの速度には以下のようにいくつかのパターンがあるため、レバー(ワイパー/ウォッシャースイッチ)を状況に合わせて切り替える必要があります。

| パターン名称 | 動作内容 |

|---|---|

| MIST | 一度だけ作動 |

| OFF | 停止 |

| INT | 一定間隔で連続作動 |

| LO | 低速で連続作動 |

| HI | 高速で連続作動 |

「INT」に設定した場合に、自分で速度を調整できる車もあります。これは、時間調整付フロントワイパーと呼ばれるもので、レバーをひねることで速度の調整が可能です。

また、リアガラスのワイパーを作動させることを忘れないようにする必要があります。

歩行者や自転車がいないか十分に確認する

雨の日は通常よりも周囲の見通しが悪くなるため、歩行者や自転車との接触事故が起こりやすくなります。

特に交差点や曲がり角でカーブする際には注意が必要です。ワイパーを作動させていれば前後の視界はある程度確保できますが、運転席や助手席の視界は悪いままです。このような状況で、横断歩道を渡っている人や車の脇を走っている自転車に気付かずに左折や右折をすると、巻き込み事故に発展してしまいます。カーブする際には、前後だけでなく左右もしっかり確認する必要があります。

雨の夜道では偏光機能付きのサングラス・サンバイザーを使用する

雨の夜道で歩行者がよく見えず、ヒヤッという思いをされた方も少なくないと思います。これは蒸発現象によるものです。蒸発現象とは、対向車と自分の車のライトが交差することで、目が錯覚を起こし、交差点を渡っている歩行者の姿が見えなくなってしまう現象です。雨の日は路面が濡れているため、車のライトが乱反射し、普段以上に蒸発現象が起きやすくなります。目の錯覚である以上、蒸発現象をゼロにすることは難しいものの、できる限り起きにくくする手段はないのでしょうか。

蒸発現象を防ぐ手段の1つとして、対向車がいる場合にライトをロービームにすることが挙げられます。最近ではオートライトが搭載されている車も多くなっていますが、オートライトが搭載されていない車の場合は、ヘッドライトスイッチでハイビームとロービームの切り替えることが大切です。

また、サングラスやサンバイザーもライトの眩しさの軽減に役立ちます。通常の黒色のサングラス・サンバイザーではなく、偏向機能の付いたサングラス・サンバイザーを用いることで蒸発現象の発生を抑えることが可能です。

停止距離を意識し、特にカーブでは十分に減速する

雨の日にはブレーキを踏んでから車が停止するまでの停止距離が普段の1.5倍まで伸びます。一般的に60kmで走行している車の停止距離は約44mといわれているため、雨の日の停止距離は約66mとなります。

66mといっても想像が難しいかもしれませんが、普通自動車1台の全長が約4.7mであることを考えると、雨の日は約14台分の余裕を持ってブレーキをかける必要があることになります。加えて、前方の見通しが悪くなると、距離感自体がつかみにくくなるため、余裕をもってブレーキをかける意識を持つことが重要です。

また、ブレーキがかかりにくい状況で、急ブレーキをかけたり、急ハンドルをきったりするとスリップ事故につながるため、カーブに侵入する際には十分に速度を落とすことが大切です。

日頃からタイヤが摩耗していないか点検する

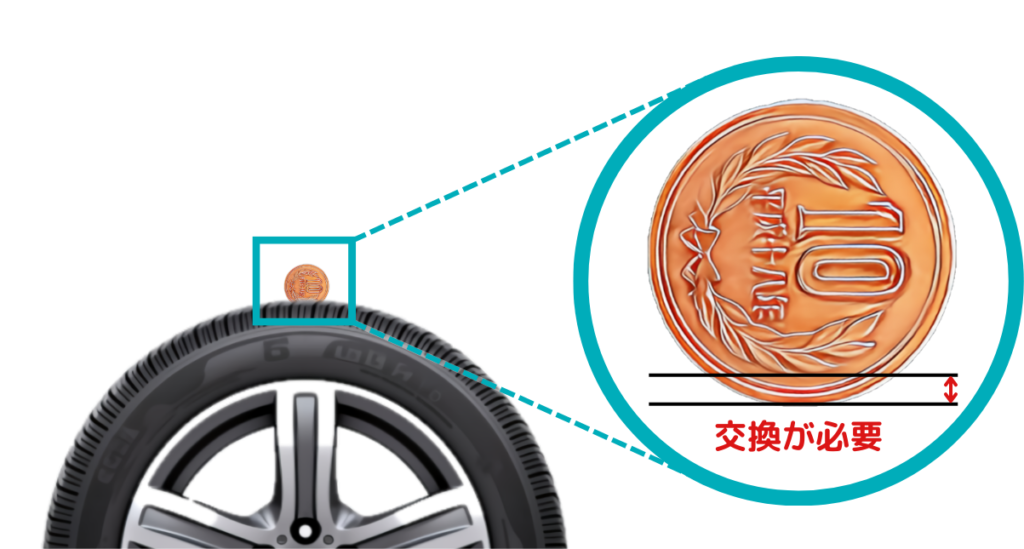

ハイドロプレーニング現象を防ぐためには、日頃からタイヤが擦り減っていないかを確認することが大切です。タイヤが擦り減っているかを測る目安は溝が1.6mm以上残っているかどうかであり、これはタイヤの滑りやすさを測る基準としてスリップサインとも呼ばれています。

スリップサインを身近なもので測る方法としては、10円玉を使用する方法が有名です。普段お乗りになられている車のタイヤの溝に10円玉を押し当てた時に、溝の縁から月桂樹の飾りがはみ出ているようであれば、タイヤの交換をお勧めします。

まとめ

梅雨の時期の事故を防ぐには、いつも以上に周囲を十分に確認することや危険を感じた際にゆっくり運転することが大切になります。

また、梅雨前線の北上に伴って大雨が発生した場合は、運転自体を控える判断も必要です。一般的にハイドロプレーニング現象が起こりやすくなるのは30mm以上の激しい雨が降った場合ですが、50mm以上の雨が降った場合には車を運転すること自体が危険になります。豪雨によって道路が冠水すると車が水没してエンジンが故障することもあり得るため、出発前に気象情報を確認することも重要です。

万が一、事故を起こしてしまったり、車が水没して処分に悩まれた際には、事故車買取専門のカーネクストまでお気軽にご相談ください。